〔橋本善八×伊佐裕 特別対談〕「ぼくの町、私の好きな場所」に込められた想い

世田谷児童絵画コンクール「ぼくの町、私の好きな場所」は今年で12回目を迎えます。今年も伊佐ホームズと世田谷美術館が力を合わせて開催。美術館と企業、それぞれがこの活動に込める想いを、世田谷美術館 橋本善八館長と伊佐ホームズ代表取締役 伊佐裕にお聞きしました。

一枚の絵からはじまった想い

38年前の決意が紡いだ物語

金子:まずは世田谷児童絵画コンクールがどのような経緯でスタートしたのか、社長にお伺いしたいと思います。

伊佐:私がなぜこういうことを思って、世田谷美術館にご相談したかというところをお話ししたいと思います。私の住宅の会社は、ちょうど今年は38年目になります。実はこの会社をはじめる心のありようと絵画展をはじめることは、非常に近い心があるんです。

私はある企業に勤めていて住宅産業にいたんですが、木の文化が衰退していくというときに、これは私がやろうと。木の美しい建築をやろうという体から沸き上がるような気持ちがあり、今年で38年目を迎えました。そうして世田谷で住宅の設計施工をしているうちに、やはり何か地域でいいことをしたいなと思うようになりました。

一方で、私自身が少年時代から絵を描いていて、絵だけが自分の支えでした。他の勉強はできませんでしたけれども、絵だけがなんとなくよくて。これを人から褒められたことから、自信を持ちだしました。つまり、人に発見してもらった喜びから、自分が変わったということです。

高校を卒業した年に描いた「山間の春」

坂本繁二郎賞をいただいた機関車の絵の前で。高3の頃。

突然ひらめいた「ぼくの町、私の好きな場所」

タイトルありきの絵画展です。私が物事をはじめるときは直感を信じてやるんですが、世田谷美術館にもご理解をいただいて、こうやってつながってきたということです。特に館長には第2回からずっと審査員やっていただいているんですね。

我々がやっていることの方向づけを、館長にはどれだけつくっていただいたか。唯我独尊にならないよう、広い目で見ていただける。館長のお力は我々にとって大きな支えでありました。

大人たちのほうが夢中になる

“心の満腹感”を感じ続けた10年間

伊佐:そうですね。本当にありがたい。

橋本:最初はやはりよくわからないところがあったけれど、コミュニケーションをとっていく中で、このコンクールの意味みたいなものがわかってきました。

世田谷美術館 館長 橋本善八

賞が決まると、その一方で賞をとれない子がいる。コンクールに関わる人たちが、その子たちにもどれだけ愛情を注いでいるかという熱量をだんだん実感できました。

そういった単なる賞を出すコンクールではないというところが、僕にとってもすごく魅力になっているんですね。子どもたちが出してくる「ぼくの町、私の好きな場所」というのは、自由度がとても高いです。

審査会ではすべての作品に目を通す。

僕以外にも審査をやっている先生方がいらっしゃいますけれども、いい大人が夢中になって何時間も子どもたちの絵と向き合っています。

5時間かけても「上にあげたい」気持ち

橋本:そんなに時間がかかっていましたか。

伊佐:1点たりとも落としたくない、上にあげたい思いで見るのと、落とすために見るのではずいぶん違いますよね。だから時間がかかるんですけれども、本当にあげたいんですよ。

落として「はい、終わり」じゃない、すべてを見出したい。だから行ったり来たりがありますよね。

伊佐ホームズ株式会社 代表取締役社長 伊佐裕

橋本:入賞していない作品も全部展示されているじゃないですか。そこがやはりいいところだなと思うんですね。本当だったら全部にコメントを書きたいくらいです。

親子で見つめる「10秒の魔法」

10秒って何もしていなければあっという間にたっちゃうんですけれど。10秒同じものを見続けるというのは、なかなか人間やっていないです。ましてや自分のお子さんに対しては。

そんな風にコミュニケーションとっていくと、それはもういわゆるプロの作家を相手にしているのと同じです。僕らのような美術館の学芸員も「先生、どうしてこんな絵を描いたんですか」と、慣れてくるとわりとずけずけと聞いたりするんですよ。そこに本音があるし、その人の持っている芯みたいなものとかね。ちょっと大人っぽい話しですけれど、子どもたちだってありますよね。

隠れていた輝きを見つけるコンクール

金子:親御さんからよく聞くのが「絵を描いて学校で褒められたことがなかった」ということです。そういうお子さんが、このコンクールの受賞者たちに本当に多いと思っています。

ある年、「最優秀賞です」とご連絡したにもかかわらず、ちゃんとお聞きになっていなかったのか、すごく軽い気持ちでいらっしゃって。表彰式ではじめて「最優秀賞? えっ!」と驚かれて。お子さんとお母さまは「学校で褒められたことがない。それがまさか」というお話しをされていたことを思い出します。

審査員の先生方の視点が本当にまちまちで、それぞれのいいところをすくい上げているからですよね。

259枚の中から選ばれた一枚

仁花ちゃんが見つけた「夢のような場所」

安村仁花ちゃんの作品で、テーマは「色」でした。その場所が好きな理由は「たくさんの色の絵の具があって、自分の中では夢のような場所なので、この絵を描きました。」

橋本:そうでしたね。そういうコメントでしたね。

金子:キュンとしてしまうんですけれども、あらためてこの作品の魅力を館長からお聞かせいただけますでしょうか。

第11回(2024年)最優秀賞「色」安村仁花さん

「うっとりしちゃっている」後ろ姿

橋本:コメントを読んでも、これは描いた人そのものですよね。作者が自分の後ろ姿を描いていて、目の前に広がっている色の世界、新宿の世界堂でしょ。うちの美術館でも絵を描くのが好きな人がこれを見て「これ世界堂ですね」ってすぐ言いました。

技法的にもすごく上手いけれども、そういうことではなくて。感動している、喜んでいる自分が自分を描いているという世界。それがこの絵の一番の魅力ですよね。友達じゃなくて自分だよねってすぐわかる。うっとりしちゃっているという感じでしょうね。

金子:館長がおっしゃるように、もうこれ仁花ちゃんって思うんですよね。どこにも自分を描きましたなんて書いてないのに、本当に自分なんですよね。

橋本:上手いということで選んでいるというより世界ですね。仁花ちゃんの世界。

橋本:足元の影とかね。かかとが揃っているところがものすごく可愛いいんですよ。

伊佐:絵の具に対して、敬虔な気持ちで見ているという姿がありますよね。肩の線とか背中もそうですよね。

金子:「うわあ」という声が漏れてきそうです。

上手さよりも大切な「心の動き」

大人の描く絵だともっと直線が出て、パースがきちっといくんでしょうけれど、別にそんなことは問題じゃないという絵ですね。

伊佐:我々審査員は、その物のつかみ方というか、物の存在を使ったかどうかというのが大きいです。それが使われているかどうかが大事で、技巧はその後でいいなと思っています。

物の存在には重量感があったり、いろいろなものがあると思うんですが、やはり感動がどこまであるかなというのも大事です。この最優秀賞作品は、心の動きがすごく伝わってくる絵ですよね。

子どもが持つ「真似のできない世界」

すべての作品に光を

伊佐:直感的に物を捉えて、素晴らしい色彩を持ち込んでくる子どもがいますよね。本当に真似できない絵が出てきます。あれが楽しいです。

橋本:でもね、やっぱり3年生…。3年生、4年生ぐらいまでかもしれないですね。それを過ぎると本当にうまくなってきちゃって。

伊佐:6年生は鬼門だ。6年生は、どうしても縮こまる絵になってしまうところが。

橋本:評価という嫌な言い方だけど、その子たちの絵をどう褒めてあげるかというのは、賞とは別にもうちょっと幅広く何かあってもいいかもしれないですね。

伊佐:賞の他に「こんな絵がありました」ということを発表するのもいいかもしれないですね。実際にありますよね、そういう絵が。

橋本:審査をやっていて、他の審査員は誰も入れないけど、自分は入れ続けるみたいな。

伊佐:館長は多いです(笑)。

橋本:推し活ですよ、推し活(笑)。

絵を描くことが育む「物の見方」と「瞬発力」

金子:子どもたちが描くという行為そのものは、大人になってからどんな影響があったらいいな、もしくはどんな影響があるというふうに思われますか。受賞した子が全員「将来絵描きになりたい」と思っているわけではないと思います。

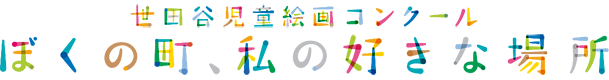

あるお子さんは「科学者になりたい」と言っていましたね。彼は自然界を描き出して、その自然界の曼荼羅に感動して…科学者になるでしょうね。科学で分析していく力にもなりますよね。

第7回(2020年)最優秀賞「夏の成城三丁目緑地」石川智久さん

橋本:絵を描くということと、今本人が好きなものというのがまた別だったりするんですよね。野球のユニフォームで授賞式に来た子がいたじゃないですか。

「一番、何が好き?」「絵を描くことです」というやりとりを期待していたら裏切られて、「野球ですかね」と。でもそれは、絵を描くことが野球の中でも結構生きているのかもしれないです。

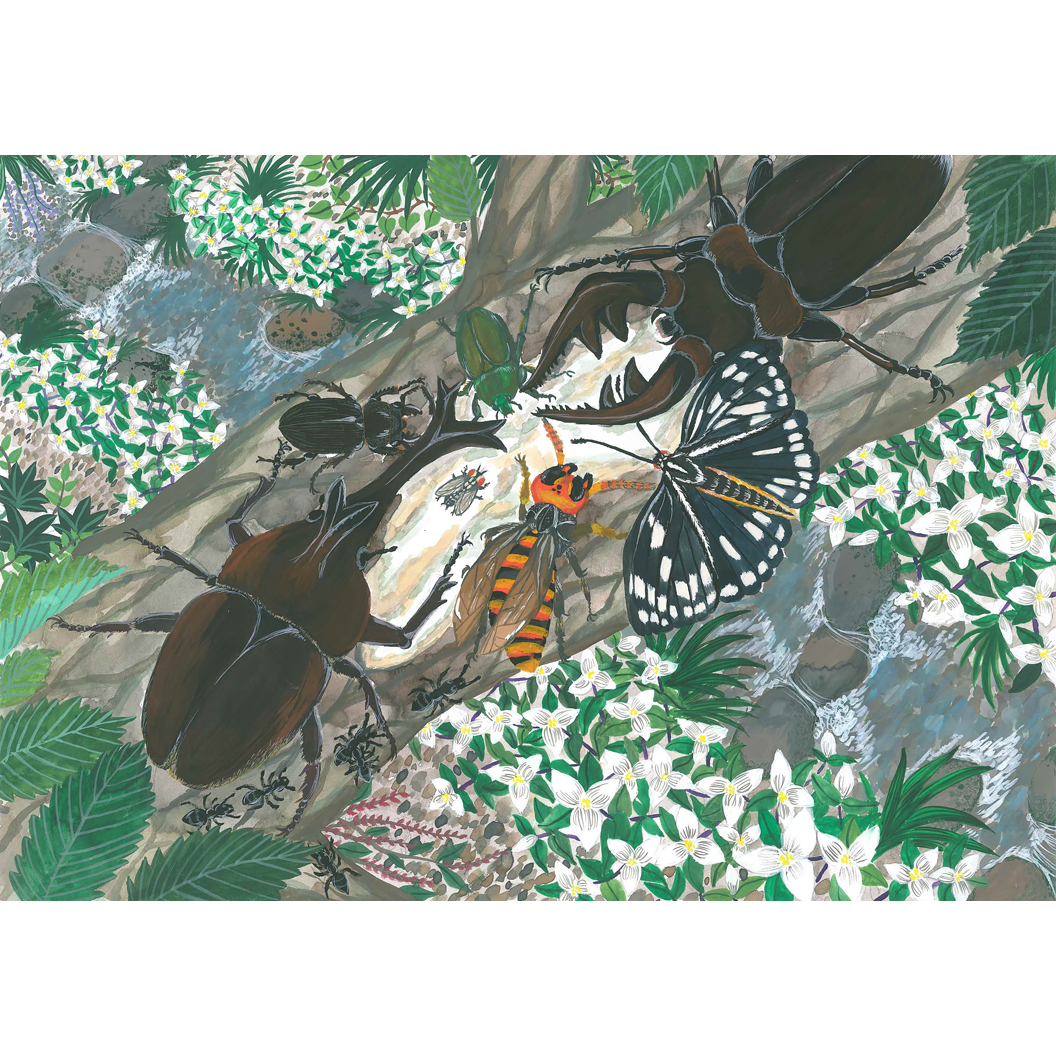

第5回(2018年)長谷川町子美術館賞「2人でぶたのまるやき」池本 大雄さん

橋本:思い切りの良さみたいなものがありますよね。きちっと押さえていくという描き方もあるだろうけれど、瞬発力というか。

大人が想像しない世界を描く子どもたち

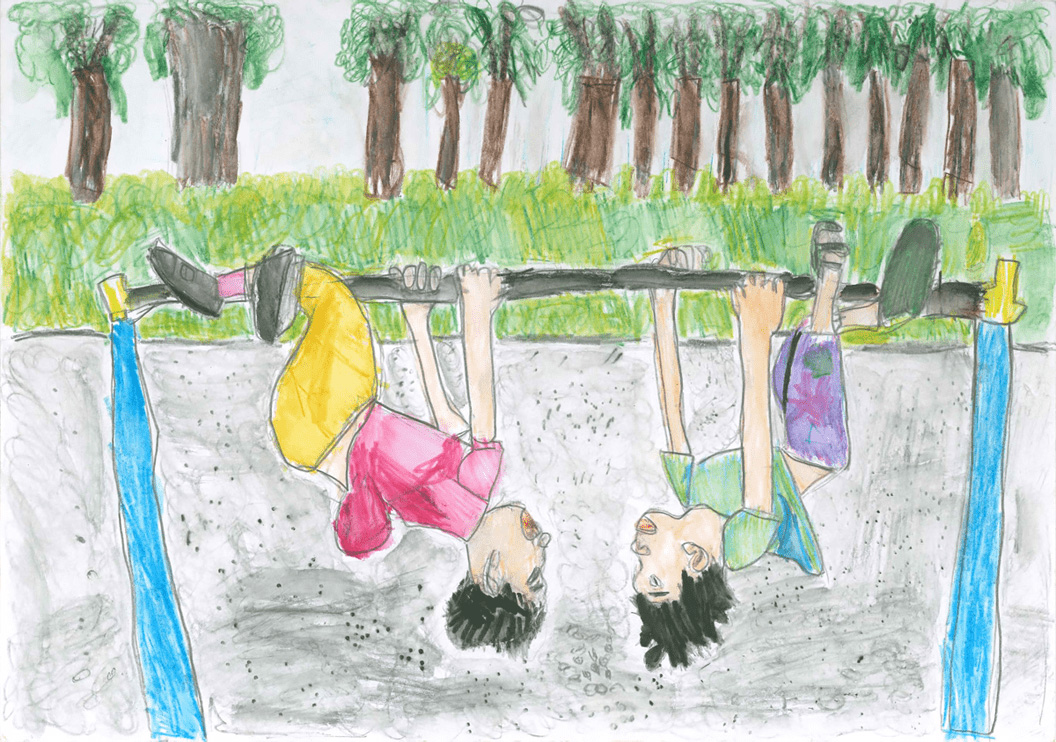

私たちは勝手に、世田谷区のある場所を描いてもらえるのかなと最初は思っていて、「ぼくの好きなところ、わたしの好きな場所を見つけてきてね」というイメージでしたけれども、ママのお膝とかを描いてくるお子さんがいたりして。

橋本:ママのお店とかね。働いているところとかね。

第2回(2014年)皆川明賞「ママのひざのうえ」刀根里莉子さん

金子:大人が感じているものとは異なる、柔らかい視点を子どもは持っていて。そのみずみずしさを大人になっても持ち続けて、ある時にふっと自分の力になってくれればいいのかなと思いますね。

橋本:絵を描くことで「好きなものはこれです」と差し出すわけじゃないですか。それは子どもたちにとっては冒険かもしれないですね。これを描きましょう、これを作りましょうという枠の中にいなくていい。

金子:発する言葉以上に子どもたちの想いが絵に込められているので、それを私たちがうまくすくってあげたいです。館長がおっしゃっていた全員をここに展示するという理由のひとつは、どれもおろそかにできないんですよね。みんなそういう気持ちを込めているので、すべてが宝物になってしまって。

企業と美術館の想いが重なる場所

美術館という「器」で感性を育む

金子:館長はずっと審査員で、私たちと一緒に見守ってくださいましたけれども、あらためて共催っておっしゃってくださったそのお心をお聞かせください。

橋本:地域に根ざしているし、地域の子どもたちが5000人近く参加しているわけでしょ。学校に言われてやっているわけじゃない。美術館の本質的な存在意義は、作品の保存や継承、調査研究をやるということもあるけれども、やはり人を育てるということなんですよね。

子どもも大人も一緒で、美術館という一つの器を使いながら、そこに集まる人たちが相互に絡み合って、生きがいになっていくということを考えると、伊佐さんがやられてきたことというのは、すごく子どもたちにとっていい空間を開いていると思います。

子どもたちが絵を描いた時間、その子が対象に向き合ってきた時間をそのまま抱いてあげるということを考えると、育てるということ、感性を育てるということとつながっている。場所を単純に提供するということを超えた何か、お手伝いというのができるのかなと思うんですよね。

昨年は世田谷美術館 区民ギャラリーでも作品を展示。

たくさんの方に子どもたちの作品を見ていただいた。

「平凡でも淡々とした日常」を守るために

国を守るといって、何を守るんだ。守るものは、平凡でも淡々とした日常じゃないか。朝起きて、夜は静かに眠る。そういう暮らしを守らなければいけないと考えると、美術館の仕事というのも基本的にはそこなんです。

緑豊かな砧公園の一角にある世田谷美術館。

「わが町の範囲で」という温かさ

金子:応募資格を世田谷区以外にも広げたら、たくさんのお子さんたちが描いてくれるかなとも思いますが、あえて世田谷区に絞りましたよね。それはどういったお考えでしょうか。

伊佐:町を把握している範囲での出展というのは、家庭的で温かみがあるからだと思うんですよね。日本を制したとか、東京都全域のトップになるよりも、我が町の範囲でいいんじゃないかなという気がします。

橋本:テーマは世田谷区の中と限定していないですしね。海外旅行、おじいちゃんのおばあちゃんの家だったり、旅行へ行ったり、それでいいと思います。

家庭で育む豊かな感性

「10秒」からはじめる親子のコミュニケーション

金子:「うまく描かないといけない」と考えたり、「絵はちょっとな」と思って挑戦できずにいるお子さんもいると思います。そんな子どもたちの背中を押してあげるために、どんなメッセージを届けてあげたいですか?

橋本:学校の先生の役割にも期待しちゃうところがあるけれど、家庭の中のことだと思います。美術だけじゃなくて、どんな音楽を聴いて育ったか、どういう本を読んだか。

絵を描く楽しさも、別に親御さんが絵がうまくなくてもいいわけですよね。絵を描いているなと思ったら、さっきの話じゃないんですけれども、10秒、20秒見つめてあげて、「ここいいね」と言ってあげる。そこでコミュニケーションをとるとまた絵を描くようになると思うし。

小さいころ、家で親が聴いていた音楽も、それは別にクラシックでも演歌でもなんでもいいんだけれども、結構自分の根っこになっていたりすると思うんですよね。僕もそうだし。そういう環境というのが結構大事なんだろうと思うんですよね。

毎年秋には駒沢公園でスケッチ大会を開催。

親子一緒に自然の中でアートを楽しんでいる。

生家の上がり框で育まれた記憶

私の家は商家だったので、玄関には店舗のような広い上がり框があったんです。だから人が来るとそこに腰掛けて並んで話をしていました。

福岡にある伊佐の生家。

私の場合は一対一ではなくて、いろいろな人が家に出入りしていた記憶があるんです。そういう体験が意外と自分の人生でもつながってきますよね。多いのがいいとは思わないけれども、自分の思い出があるような空間とか出来事をつくっていくということは大切です。

橋本:子どもが自分でそういう機会をつくるのはなかなか難しいと思います。家庭や学校だけではなく、大人の役割ですね。経験値を上げるための何か、環境整備とか仕掛けとか。

伊佐:それは今、我々が絵画コンクールでやっているのがそうですよね。

金子:みなさんにも「こんなコンクールなんだ」というのをおわかりになっていただけたのではないかなと思います。ありがとうございました。今年もたくさんの応募があることを願っています。

—

世田谷児童絵画コンクール「ぼくの町、私の好きな場所」は、単なる技術を競うコンクールではなく、子どもたちの豊かな感性と表現力を育み、地域とのつながりを深める文化活動として、今年で12回目を迎えることができました。

伊佐ホームズと世田谷美術館の共催により、今後もより多くの子どもたちの「好きな場所」への想いを大切に育んでいきたいと考えています。