「絵の一番素晴らしい部分を体験している」審査員が語る子どもたちの表現世界

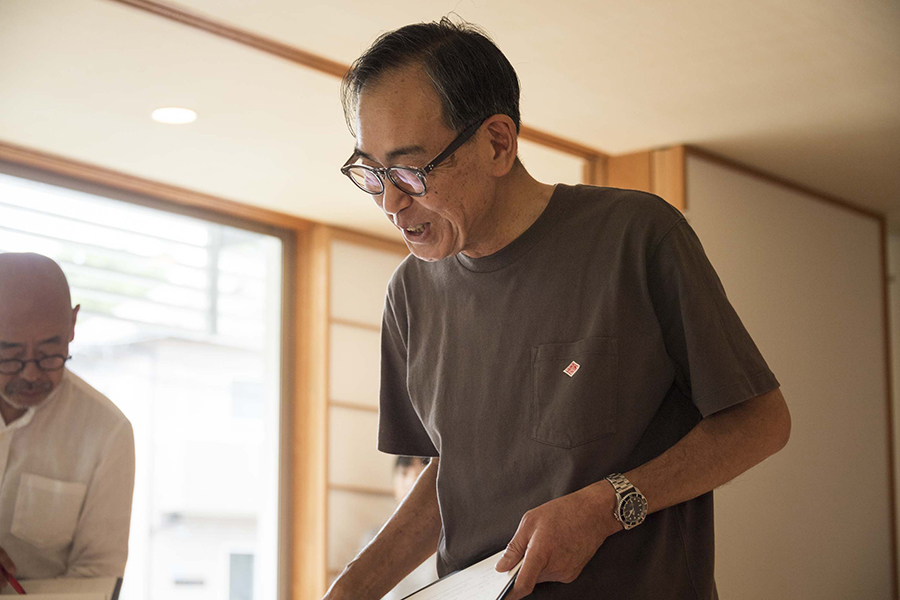

2025年9月下旬、伊佐ホームズ 駒沢住宅にて行われた世田谷児童絵画コンクールの審査会。審査委員長の坂口寛敏先生をはじめとする審査員の先生方が、応募された314点すべての作品に1点1点丁寧に目を通し、受賞作品を選出しました。

審査において大切にしているのは、「落とすのではなく上げる」という考え方です。最初はなごやかに進んでいた審査も、作品が絞られていくにつれて審査員の先生方の表情は真剣そのものに。最優秀賞をはじめとする各賞は、審査員全員の総意によって決定されました。

審査が終わった興奮も冷めないうちに行われた座談会では、先生方から今年の作品への率直な感想と深い洞察が語られました。

「これは落とす作品がないね」

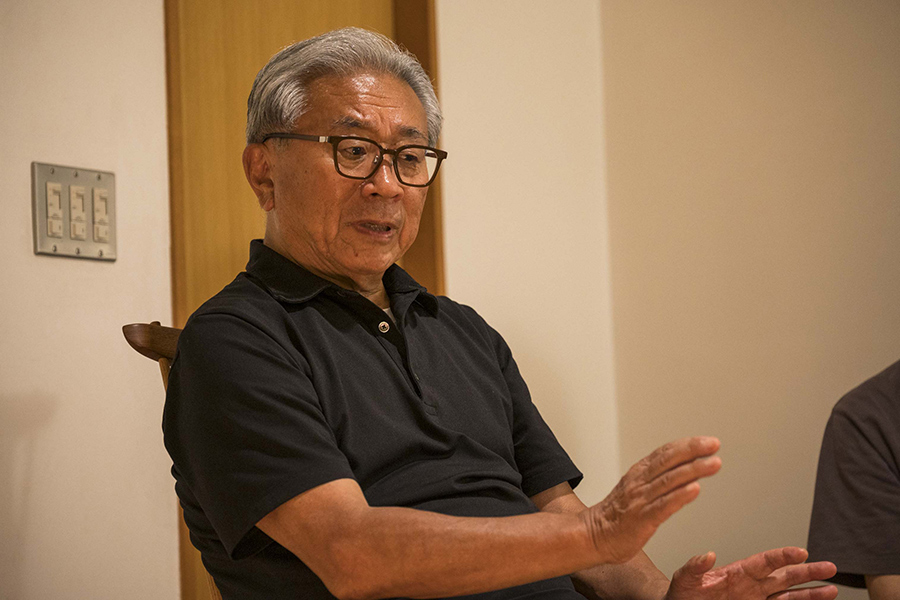

そう語るのは橋本善八さんです。今年の応募作品のレベルの高さに、審査員の先生方も驚きを隠せませんでした。特に印象的だったのは、子どもたち一人ひとりの個性が際立っていたことです。

坂口先生は「多様性がある上に一人ひとりの個性が出てきている」とおっしゃり、小泉俊己先生も「美術大学の入試作品の方がよほど類型的です」と、子どもたちの自由で豊かな表現力を称えました。かつて見られたような定型的な描き方から抜けだし、それぞれが本当に描きたいものを描いている様子が、作品からひしひしと伝わってきたのです。

世田谷美術館 館長 橋本善八

身近な日常に見つけた美しさ

今年の作品の大きな特徴として、審査員の先生方が口を揃えていたのが、題材の変化でした。これまで多かった花火やお祭りといった特別なイベントから、もっと身近な日常へと子どもたちの関心が向かっています。

切り絵アーティスト 福井利佐

特に印象的だったのは、「好きな風景は私の頭の中」という作品。その理由が「誰にも見られないし自由に想像できるから」というコメントに、福井利佐さんは「今の時代ならでは」と感じ入ったそうです。SNSや仮想現実が身近になった現代を生きる子どもたちの、新しい世界のとらえ方が垣間見える瞬間でした。

手数と情熱が伝わる受賞作品

東京藝術大学美術学部油画科 名誉教授 坂口寛敏

「描く圧力で紙がべたーってなっています」と坂口先生が表現するほどの筆圧で、「蝋を塗ったのかなというくらいピカピカになっている」(福井さん)ほど。その手数の多さと情熱が絵から伝わってくる、圧倒的な存在感を放つ作品でした。

優秀賞の『ぼくは大もりが好き』では、ラーメンと炒飯を描いた作品の細部への こだわりに注目が集まりました。「ラーメンのちぎれ方がいいですよね。口に入れてちぎれた麺がそこにある」と橋本さんが評価したように、写真では表現できない角度や質感を、子どもならではの観察眼でとらえた秀作でした。

子どもたちへのメッセージ

「賞をとれなかったとしても、自分の表現はできているということに誇りを持ってほしいなと思います」

審査員の先生方は、賞の有無にかかわらず、すべての作品に目を通し、そこに込められた子どもたちの思いを受け取っています。身体を使って自分の思いを形にしていくという、絵を描くことの本質的な喜びに満ちた作品たちに、深い感銘と敬意をあらわしていました。

「こちらこそ本当に『ありがとう』と言いたいですね」という小泉先生の言葉からは、子どもたちの純粋な表現に触れることができた感謝の気持ちが伝わってきます。

多摩美術大学美術学部絵画学科 副学長・彫刻家 小泉俊己

今年のコンクールを通じて見えてきたのは、型にはまることなく、自分だけの視点で世界を見つめ、それを自由に表現する子どもたちの豊かな感性でした。来年はどんな作品に出会えるのか、今から楽しみでなりません。

審査会後の座談会は、動画でもご覧いただけます。

\10月20日(月)から『ぼくの町、私の好きな場所、絵画展』がはじまります/

駒沢住宅・ギャラリー櫟で、受賞作品を含むすべての応募作品を展示します。

惜しくも賞には選ばれなかった作品も、子どもたちの「好き」や「楽しい」といった気持ちがあふれ、ちいさな眼差しが見つめるものにはっとさせられるものばかりです。

多くの方に見ていただきたい作品ばかりです。ぜひ会場まで足をお運びください。

ぼくの町、私の好きな場所、絵画展