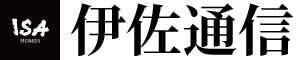

陶芸家 林みちよさん

自分が好きなものを

つくれればいいと思っています

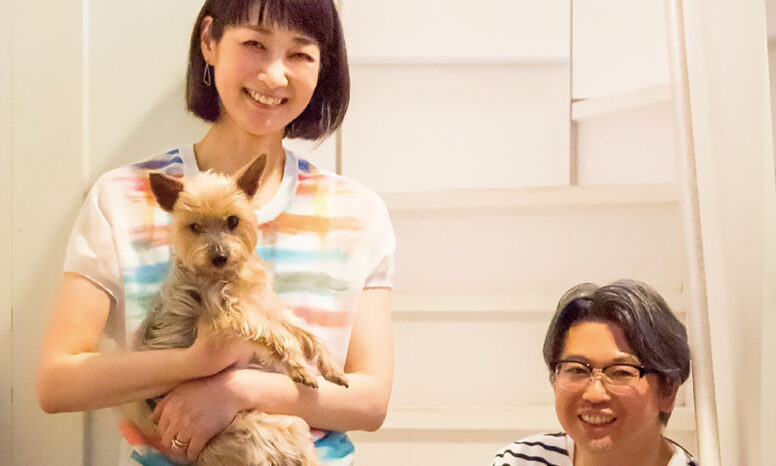

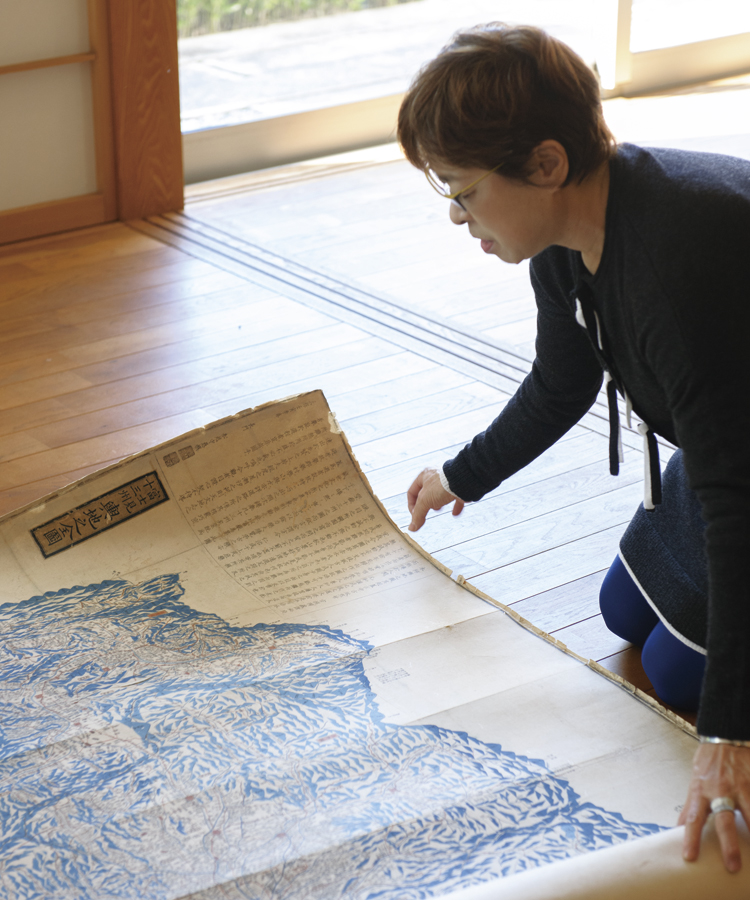

「静岡の骨董屋さんに行ったら、壁一面に貼ってあったの。歴史も地理も詳しくないんですけど」と林さんはいいつつ、伊能忠敬のことを書いた井上ひさしの『四千万歩の男』を読み始めたり、時代考証の専門家に会いに行く予定にしていたりと、これをきっかけにまた世界が広がっているご様子。

聞けば、ご自宅にはキプロスの土器、清朝時代の瑪瑙石のスプーン、漢の時代の銅製の竃明器などもあるそうです。

「国とか時代を越えて、骨董品として価値があるなしにかかわらず、素敵だな、と思うものを身近においておきたいんです」

それはまさに、林さんご自身の作品づくりにも通じることでした。

古地図を見る林さん。伊能忠敬が死んでから10年後に書かれたものだそうです。

たとえば、「container」という作品。状差しのような形で、硬質なようでやさしい風合いに惹きつけられます。林さんは二つを手にして、重ねたりひっくり返したり。そのたびにこちらの想像も広がります。

「このかたちがつくりたくて。造形作品としてだけではなく、用途も考えました」

丸い円盤が重なった形の「香合」も用途を限定しない作品。茶器でもいいし、何も入れなくても、蓋を隣においてもいい。林さん独特の銀彩は、使ううちに古色を帯びていく一方、磨けばまた新品のようになります。一目惚れして手元に置きたくなり、育てるうちに愛着が増す、そんな感じです。

「使う方の好みや意志によって、いろいろに使ってもらえるとうれしい。完璧なものも素晴らしいと思うけれど、あまり作為的なものは好きじゃないし、整いすぎると人の気持ちも枝一本・花一輪も入る余地がないでしょう。いえ、私は完璧を目指しているんですけど、そうはつくれないので(笑)。自分が好きなものがつくれればいい、と思っているんです」

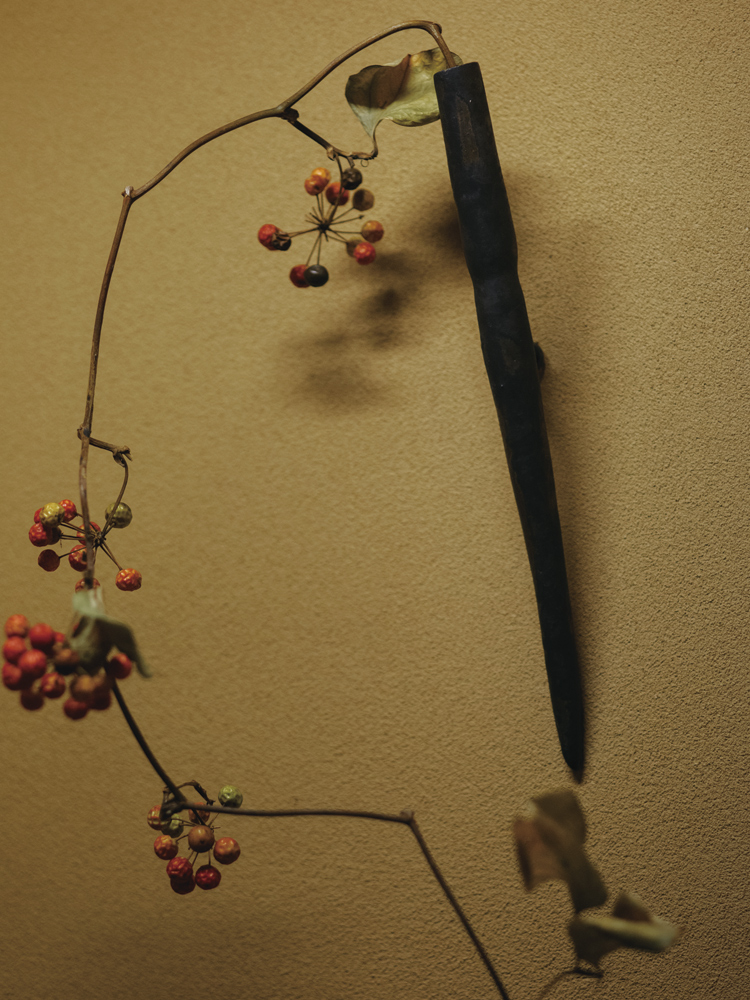

林さんの掛け花入れと香合を使って、「未休庵」の茶室をしつらえさせていただきました。存在感があるのに花に寄り添う、美しいかたちです。

手にする壺は大好きなルーシー・リーの作品。

いまは「ファッションに興味がある」のだそう。そうとなれば、銀座をくまなく見て歩き、精根尽き果てちゃって、と笑う林さん。そんな何気ない会話からも、何事も突き詰めずにはいられない、生まれながらのクリエイター精神を感じたのでした。

林みちよ(はやし・みちよ)

1944年静岡生まれ。1960年青山学院大学英米文学科卒。1974年土による造形を始める。1980年より日本、海外で作品を発表。

『伊佐通信』2号(2014年)より転載

※内容は掲載時のものです